造形芸術科の授業紹介⑤ 授業名「構成Ⅰ」

実施学年:造形芸術科1年生

担当教員:造形芸術科 寺本絢夏

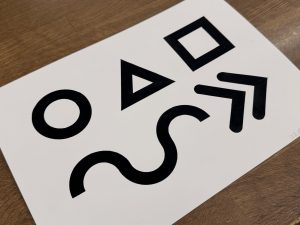

「構成Ⅰ」の授業では、形や色、配置といった造形の基本要素を使いながら、画面の中で構成的に表現する力を育みます。美術における“構成”とは、単にきれいに並べることではなく、視覚的なバランス・リズム・対比・統一などを意識しながら、意図をもって画面をつくり上げていく活動です。その過程を通して、生徒は自分の感覚を整理し、形や色で思考する力を身につけていきます。

1学期は、表現の基礎を支える技術や観察力を養うことから始めました。烏口という道具による線描練習では、一定の幅で線を引く難しさや、線そのものの美しさに気づくことを目指し、さらにアクリル絵の具の使い方を学び、画材を自分の表現に活かすための基礎技術を習得しました。レタリングの課題では、文字を「読むもの」から「形」として捉え直し、観察力や理解を深められるような制作に取り組みました。

2学期には、その基礎を踏まえて「重い・軽い」というテーマの色彩構成に挑戦しています。この課題では、具体的なモチーフを描くのではなく、色彩と形の関係によって“重さ”や“軽さ”といった抽象的な感覚を表すことを目指しています。アクリルガッシュの不透明で鮮やかな発色を生かし、明度や彩度の差、形の大きさや配置、余白との関係などを探りながら、画面全体の印象を調整していきます。制作の過程では、「なぜこの色が重く感じるのか」「形の位置が少し変わるとどんな印象になるのか」といったことを繰り返し考え、試行錯誤を重ねます。また、互いの作品を見比べ、感じたことを言葉にして共有することで、他者の表現の多様さや、自分にはなかった発想に気づく場面も多く生まれます。完成した作品は、生徒一人ひとりの感性と構成力が融合した、抽象的でありながら説得力のある画面へと成長していきます。

「構成Ⅰ」の学習は、単にデザイン的な技能を身につけることにとどまらず、ものを観察し、関係を考え、意図をもって形をつくる思考の訓練でもあります。色と形を通して世界を再構築する楽しさを感じながら、自分の感覚を他者と共有できる力を育てる授業です。